انعقدت القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد في ظل أزمات إقليمية متصاعدة تمر بها المنطقة العربية، إلا أن مخرجاتها لم تخرج عن الإطار التقليدي الذي ميّز قرارات القمم العربية السابقة، سواء من حيث الصياغات الخطابية أو غياب الآليات التنفيذية الملزمة. ويعكس هذا النمط تواصلاً في الأداء المؤسسي للجامعة العربية، التي تعد القمة العربية أعلى هيئاتها الرسمية.

تُعدّ جامعة الدول العربية، التي تأسست في 22 مارس 1945، من أقدم المنظمات الإقليمية التي لا تزال قائمة حتى اليوم، بل إنها سبقت في نشأتها منظمة الأمم المتحدة التي أُنشئت لاحقاً في أكتوبر من العام نفسه. ويُلاحظ أن ميثاق الجامعة جاء في بنيته وأهدافه أقرب إلى ميثاق “عصبة الأمم” – المنظمة الدولية التي سبقت الأمم المتحدة – من ميثاق الأمم المتحدة نفسه. فقد ركز ميثاق الجامعة بشكل أساسي على الحفاظ على التوازن بين الأنظمة السياسية العربية، والحد من تحول الخلافات السياسية إلى صراعات مفتوحة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، أكثر من تركيزه على بناء مشروع وحدوي أو تحقيق تكامل عربي فعلي في المجالات السياسية والاقتصادية.

هذا الطابع التوازني انعكس بوضوح على دور الجامعة العربية في العقود التالية، إذ برزت كمؤسسة تهدف إلى إدارة التباينات بين الدول الأعضاء ضمن الحد الأدنى من التوافق، دون امتلاك صلاحيات تنفيذية تتيح لها تجاوز الخلافات أو فرض قرارات موحدة. وقد أسهم ذلك في ترسيخ نمط من الأداء الوظيفي يركّز على احتواء الأزمات أكثر من معالجتها، وعلى الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات بين الدول بدلاً من بناء منظومة جماعية متماسكة كما كان يطمح إليه منظّرو العمل العربي المشترك.

ظروف نشأة الجامعة العربية

لقد ساهم اتجاهين في تأسيس الجامعة العربية الأول تمثل في تأثير تيار القومية العربية والذي كان منتشرا في أوساط جزء مهم من النخب السياسية والثقافية العربية الى جانب التأييد الشعبي الكبير، وكان هذا التيار قد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل على صعود النزعة القومية التركية في السلطنة العثمانية التي كانت تحكم أجزاء كبيرة من العالم العربي والتي كانت تطالب بتتريك الحكم العثماني بالإضافة الى تأثير الكثير من المثقفين العرب الذين تبنوا الدعوة الى تعزيز الشعور الانتماء القومي العربي على نمط نمو الانتماء القومي في عدد من الدول الأوروبية.

اكتسب التيار القومي العربي زخماً كبيراً بعد سقوط الدولة العثمانية رسميًا عام 1924، وبروز الكيانات السياسية الحديثة في العالم العربي مثل العراق (1921)، ومصر (التي حصلت على استقلال جزئي عام 1922)، واليمن، وسوريا وغيرها. ومع نشوء هذه الدول الوطنية، بدأ العرب يشعرون بأنهم لم يعودوا جزءًا من كيان عربي موحّد، بل أصبحوا يُعرّفون بهويات قطرية جديدة كالعراقيين والسوريين واليمنيين، ما أثار الدعوات المطالِبة بإقامة دولة عربية واحدة تجمع شعوب المنطقة ضمن مشروع وحدوي.

أما العامل الثاني، والأكثر تأثيرًا في الدفع نحو تأسيس جامعة الدول العربية، فتمثّل في التغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب العالمية الثانية، وخاصة سياسات بريطانيا في المنطقة. فقد سعى المسؤولون البريطانيون إلى كسب دعم العرب إلى جانب الحلفاء في مواجهة ألمانيا النازية، لا سيما بعد محاولة انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 1941، والذي أبدى ميولاً نحو التعاون مع ألمانيا. وقد أدّت تلك الأحداث إلى دفع بريطانيا لإعادة النظر في علاقاتها مع الدول العربية.

وفي عام 1943، صرّح وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن بأن حكومته تنظر “بعين العطف” إلى تطلعات العرب نحو شكل من أشكال الوحدة أو التعاون المشترك، وهو ما شجع دولاً عربية على تقديم مقترحات لإنشاء إطار إقليمي يجمعها. أبرز هذه المقترحات جاء من مصر والعراق، حيث عرضت القاهرة تصورًا لتنسيق عربي محدود، بينما اقترحت بغداد اتحادًا عربياً أوسع. وعلى الرغم من أن هذه المبادرات حملت في ظاهرها أهدافاً قومية، إلا أن مضامينها عكست رغبة أنظمة الحكم في تعزيز نفوذها وتأمين مصالحها، أكثر من سعيها إلى تحقيق مشروع قومي متكامل.

وقد طغت على مناقشات تأسيس الجامعة أجواء من الحذر وانعدام الثقة بين بعض الحكومات العربية، ما دفعها إلى التشديد على سيادة كل دولة عضو واستقلال قرارها الوطني، وتقليص صلاحيات الكيان المزمع إنشاؤه لتجنّب تحوّله إلى أداة تستخدمها بعض الأنظمة للتأثير على غيرها. وفي ظل هذه التوازنات، تأسست جامعة الدول العربية رسميًا في 22 مارس 1945، بعضوية سبع دول عربية مستقلة في حينه، هي: مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن (إمارة شرق الأردن آنذاك)، سوريا، لبنان، واليمن.

تأثير طبيعة العلاقات العربية البينية على أداء الجامعة العربية

اتسمت العلاقات بين الدول العربية على مدى العقود الماضية بقدر كبير من التباين، شمل فترات من الخلافات والصراعات المتقطعة، تخللتها مراحل من التهدئة والتقارب المؤقت. ومع تأسيس جامعة الدول العربية، ظهرت بوادر لما يمكن اعتباره “نظاماً عربياً رسمياً”، مما أثار آمالاً وتوقعات بإمكانية تجاوز الانقسامات نحو بلورة منظومة عمل مشترك مؤسسي.

غير أن هذه الطموحات لم تتحقق على النحو المرجو، إذ تطلب ذلك تطوراً تدريجياً في أنظمة الحكم، وتحديثاً في أساليب إدارة الشأن العربي، خصوصاً فيما يتعلّق بالفصل بين قضايا السياسة والأمن والدفاع من جهة، والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن بعض التقدم قد أُحرز في هذه المجالات، فإن غالبية هذه الإنجازات جاءت استجابة لضغوط الضرورة أكثر من كونها نابعة من إرادة سياسية داخلية فعالة.

وفي السياق ذاته، وكما شهد العالم انقساماً أيديولوجياً خلال الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، شهد العالم العربي انقسامات موازية لم تقتصر على التوجهات السياسية، بل امتدت إلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، لم تفضِ هذه الانقسامات إلى نتائج إيجابية ملموسة، إذ لم ينجح أنصار التوجه الغربي في ترسيخ قيم الديمقراطية والحريات، كما لم يتمكن أنصار النموذج الشرقي من بناء اقتصاديات تنموية مستقرة وفعالة. ولم يكن لهذه الانقسامات من دور الا انها خلقت محاور وجبهات صراع وتنافس بين الدول العربية انعكست بالضرورة على أداء الجامعة العربية وحدت الى مدى بعيد قدرة الجامعة على اتخاذ القرار وعلى قدرتها على تنفيذه.

ان حجم الانقسامات وحدة الاختلافات بين الأنظمة السياسية العربية على مدى عمر الجامعة العربية يدفع للقول ان استمرار وجود الجامعة العربية طوال هذه الفترة الزمنية وحفاظها على الحد الأدنى من التضامن العربي وضمان استمرار النظام الرسمي العربي الجمعي هو انجاز بحد ذاته.

المؤثرات الخارجية على أداء جامعة الدول العربية

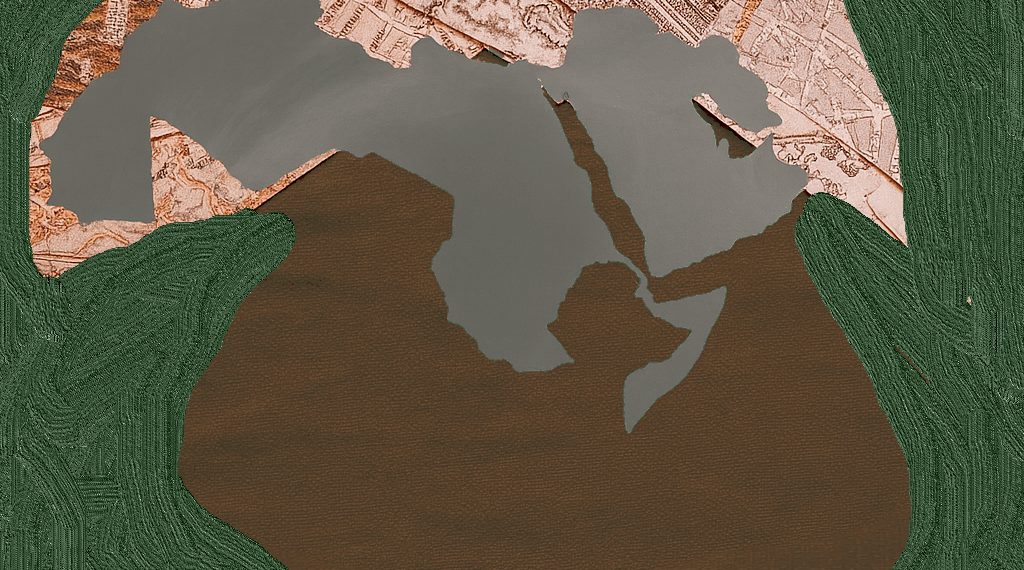

تُشكّل التحولات الدولية المعاصرة عاملاً مؤثراً بعمق في تفاعلات النظام الإقليمي العربي وأدائه، إذ تبدو هذه التأثيرات في كثير من الأحيان أكثر حدة مقارنة بما تشهده مناطق أخرى في العالم. ويُعزى ذلك إلى عدة اعتبارات بنيوية وجيوسياسية، يأتي في مقدّمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعالم العربي، الذي يتوسط قارات ثلاث ويشرف على ممرات بحرية حيوية، فضلاً عما يمتلكه من موارد طبيعية واقتصادية، لاسيما النفط والغاز، التي تُعد من بين مصادر الطاقة الأكثر أهمية على المستوى العالمي.

إن هذا الموقع وما يرتبط به من ثروات جعل من العالم العربي محط اهتمام دائم من القوى الدولية، ليس فقط من منظور التعاون أو التنافس الاقتصادي، بل كذلك من زاوية السعي إلى التأثير في مساراته السياسية والأمنية. وتزداد هذه الحساسية الجيوسياسية في ظل وجود عدد من الأزمات المزمنة في المنطقة، مثل القضية الفلسطينية، والنزاعات في سوريا واليمن والسودان وليبيا، والتي ما تزال دون حلول نهائية وشاملة، ويُعرض الكثير منها باستمرار على المنظمات الدولية، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة.

في هذا السياق، تتسم بنية النظام الإقليمي العربي بضعف ملحوظ في أدواته المؤسسية، وبتراجع نسبي في قدرته على التعامل الجماعي مع الأزمات، مما أدى إلى تآكل واضح في آليات التضامن والعمل العربي المشترك. وقد أسهم هذا الضعف في فتح المجال أمام قوى دولية وإقليمية للتدخل بشكل متزايد في الشأن العربي، سواء من خلال مبادرات سياسية مباشرة، أو عبر تحالفات أمنية واقتصادية مع دول بعينها داخل المنطقة.

ويُلاحظ أيضاً أن بعض الدول العربية اتجهت، بشكل منفرد، إلى بناء علاقات استراتيجية خاصة مع قوى خارجية كوسيلة لضمان أمنها أو تحقيق مصالح سياسية واقتصادية آنية، الأمر الذي قلّص من فاعلية العمل الجماعي في إطار جامعة الدول العربية، وأضعف من مركزية القرار العربي المشترك.

إن هذه التحديات الخارجية المتشابكة، والمترافقة مع أزمات داخلية في العديد من الدول العربية، تُلقي بظلالها الثقيلة على أداء جامعة الدول العربية، وتضعها أمام اختبارات حقيقية تتطلب إعادة تقييم شاملة لدورها، وهياكلها، وآليات عملها في ظل نظام دولي متغيّر ومعقد.

اجتماعات القمة العربية: أبرز السمات

منذ نشأة العمل العربي المشترك وحتى اليوم، شهدت مؤسسة القمة العربية انعقاد أربع وثلاثين قمة، توزعت بين عشرين قمة اعتيادية وإحدى عشرة قمة طارئة أو غير اعتيادية. وقد عكست هذه اللقاءات، سواء التي عُقدت بصورة دورية أو استثنائية، وفي فترات زمنية متقاربة أو متباعدة، مجموعة من الخصائص التي ميزت أداء هذه الآلية الإقليمية العليا، والتي يمكن إبراز أبرزها على النحو التالي:

أولاً، مثّل الصراع العربي–الإسرائيلي محوراً أساسياً في جميع القمم تقريباً، سواء بوصفه القضية المركزية التي دعت إلى انعقاد القمة، كما في حالات الرد المباشر على اعتداءات إسرائيلية، أو باعتباره أحد المواضيع الثابتة على جدول الأعمال، يُطرح بصيغ مباشرة أو ضمنية، ما يعكس استمرارية مركزية هذه القضية في جدول أولويات العمل العربي.

ثانياً، طغى على كثير من هذه القمم الطابع التفاعلي أكثر من المبادرة، حيث جاءت انعقادها غالباً كردّ فعل على تطورات إقليمية أو دولية مفاجئة، بدلاً من أن تنطلق من رؤى استباقية أو مبادرات جماعية تستند إلى استراتيجية موحدة تسعى إلى استباق الأزمات أو التحوط لمخاطر كامنة. وهذا ما قلل من قدرة النظام العربي على توجيه الأحداث أو التأثير فيها.

ثالثاً، لم تُظهر القمم في كثير من الحالات إرادة سياسية كافية لمعالجة الأزمات بشكل جذري وشامل، وإنما انصبت الجهود في الغالب على إدارة الأزمات وامتصاص تداعياتها الفورية. وقد اتسمت النقاشات بطابع بروتوكولي يغلب عليه الخطاب الدبلوماسي الحذر، وانتهت معظم القمم ببيانات ختامية صيغت بلغة بلاغية، تُظهر التوافق حول المبادئ العامة، لكنها غالباً ما تجنبت القضايا الخلافية الجوهرية أو اختزلتها في عبارات مرنة.

رابعاً، لم ترقِ مخرجات القمم إلى مستوى التوقعات الشعبية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي ومواقف قطاعات واسعة من الرأي العام العربي شعوراً متزايداً بالإحباط إزاء عدم تحقيق إنجازات ملموسة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، مما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعوب ومؤسسات العمل العربي المشترك.

خامساً، ومع مرور الوقت، تحوّلت بعض القمم إلى مناسبات رمزية تُستخدم لتسجيل المواقف أو تقديم دعم معنوي محدود، في ظل غياب آليات تنفيذية واضحة تضمن ترجمة القرارات إلى خطوات عملية. وفي أحيان كثيرة، اكتفت القمم بتقديم مساعدات مالية مؤقتة أو إصدار بيانات تضامنية، دون الدخول في معالجات بنيوية للقضايا المطروحة.

سادساً، شهد مستوى تأثير هذه القمم تراجعاً تدريجياً، باستثناء بعض المحطات التاريخية التي اتسمت بفاعلية نسبية، مثل قمة الخرطوم عام 1967 التي أطلقت لاءات “لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف” في أعقاب هزيمة يونيو، وقمة الجزائر عام 1973 التي جاءت بعد نصر أكتوبر، وقمة الرباط عام 1974 التي كرّست الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قمة الدار البيضاء عام 1989 التي مثّلت خطوة هامة في إعادة مصر إلى جامعة الدول العربية وتعزيز الجهود لحل الأزمة اللبنانية.

في ضوء ما سبق، فإن تعزيز دور القمم العربية وتحقيق نقلة نوعية في أداء جامعة الدول العربية يتطلب تجاوز الطابع الرمزي والتصريحات المجردة، نحو تأسيس شراكة فعلية قائمة على المصالح المتبادلة، والإرادة السياسية الفاعلة، بما يُمكّن هذه القمم من التحول إلى منصات استراتيجية تساهم في بلورة قرارات قابلة للتنفيذ ومؤثرة في مجريات الأحداث الإقليمية والدولية.