تحوي الأكثرية من بلدان العالم تحوي تنوعًا بشريًا كبيرًا يتمثل في جماعات سكانية تختلف في أصولها الثقافية أو الدينية أو اللغوية عن الأغلبية السائدة في تلك البلدان. هذا التعدد، الذي بات سمة ملازمة لغالبية المجتمعات المعاصرة، يجعل من الصعب تصور وجود مجتمع متجانس بالكامل من حيث الدين أو اللغة أو الخلفية العرقية.

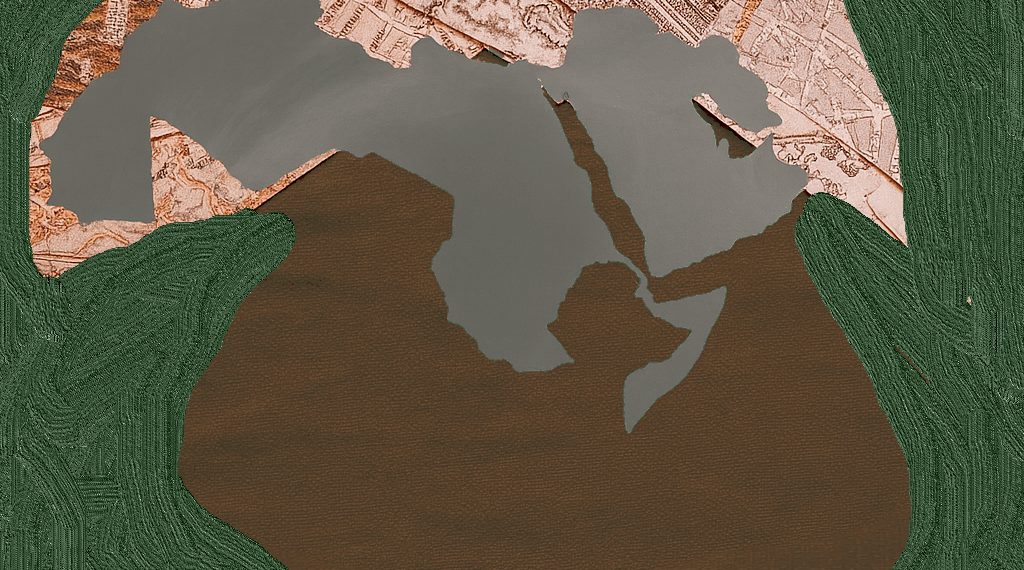

تعيد الصراعات الدينية في العالم المعاصر تسليط الضوء على قضايا الأقليات الدينية والعرقية، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتقاطع الانقسامات الإثنية والدينية مع الحدود السياسية للدول. وفي محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية، عمدت بعض الأنظمة إلى فرض شكل من أشكال التجانس الثقافي، متناسية أن التنوع المجتمعي يمثل مصدر قوة لا تهديدًا.

هذا النهج القائم على تجاهل التنوع أو التعامل معه بسياسات احتوائية غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُعمّق الشعور بالتهميش لدى الجماعات الأقل عددًا. وعليه، فإن احترام التعدد والاعتراف القانوني والسياسي به ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان استقرار الدول وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدالة.

تعريف مفهوم الأقلية

في السياقات الأكاديمية، يُعدّ مفهوم “الأقلية” من المفاهيم متعددة الأبعاد التي تناولتها مختلف الحقول المعرفية، خاصة العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية. ويمكن تتبّع تطور هذا المفهوم من خلال استعراض مجموعة من التعريفات التي تعكس تعددية الزوايا النظرية والمعرفية التي أُسقطت عليه.

يُطرح تعريف سياسي لمصطلح “الأقلية” باعتبارها مجموعة أو فئة من رعايا دولة معينة تختلف عن الأغلبية من حيث الجنس أو اللغة أو الدين. ويرتبط هذا الطرح بالبُعد السياسي، حيث يُسلّط الضوء على التباين الهوياتي ضمن الدولة الواحدة، وما قد ينتج عنه من تحديات تتعلق بالانتماء والمواطنة والتمثيل.

وفي سياق آخر، يتم تقديم تعريف قومي للأقلية باعتبارها ذلك الجزء من سكان الدولة الذين ينتمون إلى أصل قومي يختلف عن الأصل الذي تنحدر منه الغالبية السكانية. ويكشف هذا التصور عن العلاقة الوثيقة بين الهوية القومية ومفهوم الأقلية، لا سيما في الدول متعددة الأعراق والهويات.

أما من منظور القانون الدولي، فيُعرف مفهوم الأقلية على أنه فئة من السكان، سواء من السكان الأصليين أو من المهاجرين المستوطنين، تختلف عن الغالبية من حيث العرق أو الدين أو اللغة، مع تمتعها بكافة حقوق المواطنة دون تمييز، وتقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية حقوقها. ويُبرز هذا التعريف التزام الدولة القانوني بضمان المساواة في الحقوق والحريات، بغض النظر عن الانتماءات الثقافية أو الدينية أو العرقية.

وتُقارب بعض المصادر المفهوم من زاوية سوسيولوجية، إذ يتم تعريف الأقلية بأنها كل مجموعة تشعر بأنها موضع تمييز أو سوء معاملة من قبل المجتمع الأوسع. ويركز هذا الطرح على البُعد الذاتي والمعيشي للتجربة الأقلوية، حيث يُبرز الإحساس بالدونية أو الإقصاء كعنصر مهم في فهم وضع الأقليات.

انطلاقاً من هذه التعريفات المتنوعة، يتضح أن مفهوم “الأقلية” لا يمكن اختزاله في بُعد واحد، بل يُعد مصطلحاً مركباً قابلاً للدراسة من زوايا متعددة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية. كما تشير هذه الزوايا المختلفة إلى أن مسألة الأقليات ليست مجرد ظاهرة ديمغرافية، بل تمثل إشكالية بنيوية تتعلق بكيفية تنظيم التعددية داخل الدولة وضمان الحقوق المتساوية لجميع الفئات دون تمييز.

الأقليات الدينية والعرقية في العالم العربي: السياقات التاريخية

تتميز المجتمعات العربية منذ أقدم العصور بتنوع هوياتي عميق ومتجذر. فالشرق الأوسط بطبيعته كان ولا يزال ملتقى حضارات وثقافات وأديان متعددة، وهو بحكم موقعه الجغرافي، كان ممراً رئيسياً للهجرات والغزوات، ما جعله ساحة تفاعل إنساني مستمر عبر آلاف السنين.

رغم شيوع وصف العالم العربي الذي يضم أكثر من 400 مليون انسان بكونه “عربياً” انطلاق من ان اغلب السكان عرب، ورغم الغلبة الثقافية للغة العربية، إلا أن الواقع يكشف عن فسيفساء عرقية متنوعة. فبالإضافة إلى العرب، هناك مجموعات أخرى مثل الكرد، والأمازيغ، والأرمن، والشركس، والزنوج، والنوبة، والتركمان وغيرهم. بعض هذه الجماعات ليست طارئة أو دخيلة، بل هي جزء أصيل من تاريخ المنطقة، بل وأحياناً تسبق الوجود العربي في بعض المناطق بآلاف السنين، مما يجعلها من السكان الأصليين لهذه الأرض.

ولا يقتصر التنوع في العالم العربي على الجانب العرقي، بل يشمل التنوع الديني والمذهبي أيضاً، حيث تتقاطع الأديان والمذاهب مع الانتماءات العرقية أحياناً، وتستقل عنها أحياناً أخرى، في شبكة معقدة يصعب رسم حدود واضحة لها. ومن الخطأ تصور العالم العربي باعتباره فضاءً إسلامياً موحداً، سواء في الماضي أو الحاضر. فهناك حضور قوي لأديان أخرى مثل المسيحية، التي ينتشر أتباعها بأعداد كبيرة، أبرزهم الأقباط في مصر، الذين يناهز عددهم عشرة ملايين نسمة. كذلك، توجد طوائف أخرى كالصابئة والأيزيديين وغيرهم.

فكرة “الأقلية” هنا نسبية ومتحركة. فليست جميع الجماعات المصنفة كأقليات صغيرة عدداً أو مستجدة حضوراً. بعض هذه الجماعات أصيلة ومتجذرة في الأرض، وبعضها لا يحمل صفة الأقلية إلا وفقاً لسياقات جغرافية أو ديموغرافية معينة. فمثلاً، المسيحيون أقلية على المستوى العربي العام، لكنهم يشكلون جزءاً مؤثراً في لبنان. كذلك، الشيعة أقلية في عدد من الدول العربية، لكنهم أغلبية في العراق. كما أن النفوذ لا يرتبط دائماً بالحجم السكاني، فمثلاً العلويون يعدون أقلية عددية في سوريا، لكنهم ظلوا يحكمون البلاد لعقود طويلة. والأمازيغ في دول المغرب العربي وعلى وجه التحديد في الجزائر والمغرب يسبق حضورهم الوجود العربي بوقت طويل.

رغم أن هذا التنوع كان يمكن أن يكون مصدر غنى وقوة، إلا أن النظرة السائدة تجاهه في العالم العربي، سواء من جانب الأنظمة أو المثقفين أو رجال الدين، هي نظرة ارتياب وخوف. حيث ينظر غالباً إلى التعددية باعتبارها مشكلة أو تهديداً ينبغي السيطرة عليه، وليس فرصة لبناء مجتمعات أكثر غنى وتسامحاً. وتميل السياسات الرسمية والثقافية إلى محاولة فرض هوية أحادية، سواء على الصعيد العرقي أو الديني أو الثقافي.

ومنذ تأسيس الدول العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، لم يُمنح هذا التنوع العرقي والديني الاهتمام الكافي، بل جرى تجاهله أو تهميشه. ومع تصاعد الأزمات والحروب الأهلية في العقود الأخيرة، خصوصاً في الدول ذات التنوع الهوياتي الغني، أصبح هذا الإهمال أكثر وضوحاً.

الأقليات الدينية والعرقية في العالم العربي: الابعاد السياسية

حتى مطلع القرن العشرين، شكّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضاءً موحدًا ضمن إطار العالم الإسلامي، حيث خضع المسلمون لمنظومة حكم موحدة تحت قيادة الخلافة. ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى، وتقاسم بريطانيا وفرنسا لممتلكاتها وفقاً لاتفاقيات استعمارية، ظهرت الدول القومية الحديثة في العالم العربي. غير أن هذه الكيانات السياسية الناشئة، التي تم تأسيسها بناءً على اعتبارات استعمارية، لم تكن متجانسة إثنيًا أو دينيًا، بل احتوت على أقليات متعددة. وقد أدى تصاعد المد القومي العربي داخل هذه الدول إلى تفاقم الاحتكاكات بين الأغلبية والأقليات، وهي توترات غذتها القوى الاستعمارية لخدمة مصالحها الاستراتيجية. ورغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تاريخيًا صراعات بين قوى متناحرة، إلا أنها اتسمت، في معظم فتراتها، بانفتاح نسبي في حركة الأفراد والتجارة عبر حدودها.

ومع إنشاء الدول الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى كان من المتوقع أن تكون هذه الدول حديثة، ذات هوية مدنية وطنية وأن تطور سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن المساواة المعقولة لجميع المواطنين، والنمو الاقتصادي، والازدهار، وباعتبار ان هذه الهوية المدنية هي الأساس لإدارة كل دولة في العالم، والطريقة لمنع الصراعات التي تقوض الوحدة. لكن اغلب الدول العربية لم تحقق نجاحاً كبيراً في هذا الجانب.

بعد إنشاء الدول العربية مباشرة، وحتى قبل أن تحصل على الاستقلال الكامل، تنافست رؤيتان فيما بينهما فيما يتعلق ببناء الدولة وهوية مواطنيها: الرؤية الإسلامية والرؤية العلمانية القومية. بالنظر إلى مبادئهما الأساسية، كانت كلتا الرؤيتين بعيدتين عن أن تكونا مواتيتين للوحدة الوطنية وظهور دولة ديمقراطية متساوية. في كلتا الحالتين، كان تحقيق الرؤية يعني استبعاد مجموعات الأقليات المختلفة من النظام السياسي للأغلبية.

تقوم الرؤية الإسلامية على الدين الإسلامي الذي يحدد حكمها وبنيتها الاجتماعية. ووفقاً للرؤية القومية العربية العلمانية، فإن الدولة سوف تقوم على الجنسية العربية ـ أي أولئك الذين لغتهم الأولى هي العربية والذين يعتبرون الثقافة العربية ثقافتهم الخاصة. وبالنسبة للقوميين العرب العلمانيين، فإن أي شخص يلبي هذه المعايير يعتبر مقبولاً، وسوف يكون مواطناً يتمتع بكامل الحقوق بغض النظر عن الأصول العرقية أو الدينية. وقد وضعت هذه الأيديولوجية المسيحيين، الذين كانوا منتشرين في مختلف أنحاء الدول العربية والذين اعتبروا أنفسهم في الغالب عرباً، ضمن مجتمع الأغلبية. وفي الوقت نفسه، لم تترك هذه الرؤية الوطنية أي مجال للأقليات القومية أو الدينية للمطالبة بحقوقها كمجتمع منفصل، وهو ما يتعارض مع القومية.

من الناحية العملية، نشأ موقف حيث عملت قوتان معاً بجرعات مختلفة. ففي المرحلة الأولى، بعد تأسيسها، بذلت الدول العربية الجديدة جهداً لمعالجة مشكلة الهوية. وكانت الدساتير الأولى التي صيغت في مصر وسوريا والعراق في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، تحت تأثير بريطانيا وفرنسا، ليبرالية نسبياً ومنحت المساواة للمواطنين بغض النظر عن دينهم ـ على الورق على الأقل. ولكن كل هذه الدساتير أكدت أن كل دولة جزء من الوطن العربي وتعمل على وحدته، وأن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وقد أتاحت هذه الدساتير تعيين رؤساء وزراء من غير المسلمين السنة.

بدأت الروح الليبرالية نسبياً في التغير في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين مع فشل الرؤيتين في حل المشاكل الداخلية والخارجية للدول العربية. فلم تكن الاقتصادات تتطور؛ وكان الفساد مستشرياً. وقد شهدت هذه الفترة انتشار الفكر الديني والقومي في جميع دول الشرق الأوسط. وكانت النتيجة أن شهدت مصر وسوريا والعراق وليبيا والسودان تغييرا في أنظمة الحكم تحت دعوى معالجة مشاكل المجتمع العربي. ووعدت الأنظمة الجديدة شعوبها بالتحديث والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم الشامل. ولكن في غضون فترة قصيرة، تبين عجز هذه الأنظمة في الوفاء بوعودها، وبدلاً من ذلك تحولت تلك الدول إلى دكتاتوريات.

حل معضلة الأقليات داخل الدولة العربية

على الرغم من تنوع الرؤى والحلول المقترحة لمعالجة إشكالية الأقليات في إطار الدولة الوطنية العربية، فإن الحل الأكثر استدامة يتمثل في ضرورة انتقال الدول العربية إلى تبنّي ثقافة سياسية قائمة على الإقرار بالتعددية الثقافية واللغوية والدينية. إن الاعتراف بحقوق الأقليات وضمان خصوصيتها، دون المساس بوحدة الدولة، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ورغم أن الظروف الراهنة قد لا تتيح إنشاء أحزاب قائمة على أسس إثنية، على غرار بعض النماذج في بعض دول أوروبا او في أمريكا اللاتينية، فإن الاعتراف الدستوري بالتنوع، إلى جانب تكريس الحرية الدينية، يُعدّ كفيلاً بحماية حقوق الأقليات. كما أن نشر قيم التسامح والحوار بين مختلف مكونات المجتمع يُمثل دعامة ضرورية لترسيخ السلم الاجتماعي وتعزيز الانسجام الوطني.

تعتبر الحركات التي تطالب بحقوق الأقليات الإثنية، رغم أنها تنطلق من خلفية إثنية، ليست ضد الديمقراطية. بل قد تكون جزءًا مهمًا من تعزيز الديمقراطية، لأنها تتيح للدولة الاعتراف بحقوق جزء من السكان ومنحهم المواطنة الكاملة. نضال الأقليات من أجل حقوقها الثقافية والسياسية والاجتماعية يساعد في تقدم الديمقراطية في البلد. أيضًا، ارتباط الفرد بهويته الإثنية في مواجهة الدولة ليس دائمًا أمرًا سلبيًا بالنسبة للديمقراطية؛ فقد يكون الطريقة الوحيدة لبناء نفسه. أحيانًا، يمكن أن تكون الهوية الإثنية وسيلة لبناء الفرد كفاعل اجتماعي قادر على المشاركة والتفاوض والاحتجاج، مما يساعده على الاندماج في المجتمع بشكل عام.