Der Arabische Gipfel in der irakischen Hauptstadt Bagdad fand vor dem Hintergrund eskalierender regionaler Krisen in der arabischen Welt statt. Dennoch blieben seine Ergebnisse im traditionellen Rahmen früherer arabischer Gipfeltreffen – sowohl hinsichtlich der rhetorischen Formulierungen als auch im Hinblick auf das Fehlen verbindlicher Durchsetzungsmechanismen. Dieses Muster spiegelt die fortgesetzte institutionelle Arbeitsweise der Arabischen Liga wider, bei der der Arabische Gipfel die höchste offizielle Instanz darstellt.

Die Arabische Liga, gegründet am 22. März 1945, gehört zu den ältesten noch bestehenden regionalen Organisationen weltweit. Tatsächlich wurde sie noch vor der Gründung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen, die im Oktober desselben Jahres gegründet wurden. Auffällig ist, dass die Charta der Liga in ihrer Struktur und ihren Zielen eher der Charta des Völkerbundes – der Vorgängerorganisation der UN – ähnelt als der Charta der Vereinten Nationen. Die Liga konzentrierte sich in erster Linie auf die Wahrung des Gleichgewichts zwischen den politischen Systemen der arabischen Staaten und darauf, politische Differenzen daran zu hindern, sich in offene Konflikte – politischer, wirtschaftlicher oder militärischer Art – zu verwandeln, anstatt auf den Aufbau eines Einheitsprojekts oder einer tatsächlichen arabischen Integration in Politik und Wirtschaft.

Diese ausgleichende Ausrichtung prägte die Rolle der Arabischen Liga in den folgenden Jahrzehnten deutlich. Sie entwickelte sich zu einer Institution, die darauf abzielte, Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen eines Mindestmaßes an Konsens zu verwalten, ohne über exekutive Befugnisse zu verfügen, die es ihr ermöglicht hätten, Streitigkeiten zu überwinden oder einheitliche Entscheidungen durchzusetzen. Dies führte zur Verfestigung eines funktionalen Musters, das stärker auf die Eindämmung von Krisen als auf deren Lösung ausgerichtet war, und zur Erhaltung eines Mindestmaßes an Beziehungen zwischen den Staaten, anstatt eine kohärente kollektive Struktur zu schaffen, wie es sich die Theoretiker des gemeinsamen arabischen Handelns erhofft hatten.

Die Entstehungsbedingungen der Arabischen Liga

Zwei Strömungen trugen zur Gründung der Arabischen Liga bei. Die erste bestand im Einfluss der panarabischen Bewegung, die in bedeutenden Teilen der politischen und kulturellen Eliten wie auch unter der breiten Bevölkerung Unterstützung fand. Diese Strömung entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf den aufkommenden türkischen Nationalismus im Osmanischen Reich, das große Teile der arabischen Welt beherrschte und eine Politik der „Türkisierung“ des Reiches verfolgte. Hinzu kam der Einfluss zahlreicher arabischer Intellektueller, die zur Förderung des arabischen Nationalbewusstseins nach dem Vorbild europäischer Nationalbewegungen aufriefen.

Die panarabische Strömung gewann nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches im Jahr 1924 erheblich an Schwung. Gleichzeitig entstanden moderne politische Einheiten in der arabischen Welt wie der Irak (1921), Ägypten (teilweise unabhängig seit 1922), der Jemen, Syrien und andere. Mit der Entstehung dieser Nationalstaaten begannen die Araber zu spüren, dass sie nicht mehr Teil eines vereinten arabischen Gebildes waren, sondern sich nun über neue staatliche Identitäten wie Iraker, Syrer oder Jemeniten definierten. Dies löste Rufe nach der Gründung eines arabischen Einheitsstaates aus, der die Völker der Region in einem gemeinsamen Projekt vereinen sollte.

Der zweite und weitaus einflussreichere Faktor für die Gründung der Arabischen Liga lag in den geopolitischen Veränderungen, die durch den Zweiten Weltkrieg ausgelöst wurden – insbesondere durch die Politik Großbritanniens in der Region. Britische Entscheidungsträger suchten die Unterstützung der Araber auf Seiten der Alliierten im Kampf gegen Nazi-Deutschland – insbesondere nach dem Putschversuch von Raschid Ali al-Gailani im Irak 1941, der pro-deutsche Tendenzen zeigte. Diese Ereignisse veranlassten Großbritannien dazu, seine Beziehungen zur arabischen Welt neu zu bewerten.

Im Jahr 1943 erklärte der britische Außenminister Anthony Eden, dass seine Regierung die arabischen Bestrebungen nach einer Form der Einheit oder Zusammenarbeit „wohlwollend“ betrachte. Diese Erklärung ermutigte mehrere arabische Staaten, Vorschläge zur Schaffung eines regionalen Rahmens zu unterbreiten. Besonders hervor traten dabei Ägypten und der Irak: Während Kairo einen begrenzten arabischen Koordinationsrahmen vorschlug, befürwortete Bagdad einen umfassenderen arabischen Zusammenschluss. Auch wenn diese Initiativen sich vordergründig nationalistischer Rhetorik bedienten, spiegelten sie im Kern das Interesse der jeweiligen Regime wider, ihren Einfluss zu sichern und eigene Interessen zu wahren, mehr als ein echtes Bestreben nach arabischer Einheit.

Die Gründungsdebatten der Liga waren von Vorsicht und Misstrauen zwischen einigen arabischen Regierungen geprägt. Dies führte dazu, dass in der Charta besonderer Wert auf die Souveränität jedes Mitgliedstaates und auf dessen nationale Entscheidungsfreiheit gelegt wurde. Die Kompetenzen der neuen Organisation wurden bewusst begrenzt, um zu verhindern, dass sie von einzelnen Regimen als Instrument zur Einflussnahme auf andere genutzt werden könnte.

Unter diesen Ausgleichsbedingungen wurde die Arabische Liga am 22. März 1945 offiziell gegründet – mit sieben damals unabhängigen arabischen Staaten als Gründungsmitglieder: Ägypten, das Königreich Saudi-Arabien, der Irak, Jordanien (damals das Emirat Transjordanien), Syrien, der Libanon und der Jemen.

Der Einfluss der innerarabischen Beziehungen auf die Leistungsfähigkeit der Arabischen Liga

Die Beziehungen zwischen den arabischen Staaten waren in den vergangenen Jahrzehnten von erheblichen Spannungen geprägt – mit Phasen von Meinungsverschiedenheiten und gelegentlichen Konflikten, unterbrochen von Zeiten der Entspannung und temporärer Annäherung. Mit der Gründung der Arabischen Liga entstanden erste Ansätze eines „offiziellen arabischen Systems“, was Hoffnungen und Erwartungen weckte, die bestehenden Spaltungen überwinden und ein institutionalisiertes System gemeinsamer Zusammenarbeit aufbauen zu können.

Diese Ambitionen wurden jedoch nicht im gewünschten Maße verwirklicht, da sie eine schrittweise Weiterentwicklung der politischen Systeme sowie eine Modernisierung der Verwaltung arabischer Angelegenheiten erfordert hätten – insbesondere im Hinblick auf die Trennung zwischen Fragen von Politik, Sicherheit und Verteidigung einerseits und wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Belangen andererseits. Obwohl in diesen Bereichen einige Fortschritte erzielt wurden, waren die meisten dieser Erfolge eher Reaktionen auf äußeren Druck als Ausdruck eines echten politischen Willens innerhalb der arabischen Staaten.

Ähnlich wie die Welt während des Kalten Krieges eine ideologische Spaltung zwischen Ost- und Westblock erlebte, war auch die arabische Welt von parallelen Spaltungen betroffen. Diese beschränkten sich nicht nur auf politische Ausrichtungen, sondern betrafen auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Modelle. Dennoch führten diese Unterschiede zu keinen nennenswerten positiven Ergebnissen: Die westlich orientierten Staaten konnten demokratische Werte und Freiheitsrechte nicht nachhaltig etablieren, während es den Anhängern des östlichen Modells nicht gelang, stabile und leistungsfähige Entwicklungsökonomien aufzubauen. Letztlich führten diese ideologischen und politischen Spaltungen lediglich zur Bildung von Blöcken und Konfliktlinien zwischen arabischen Staaten – mit direkten Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Arabischen Liga. Diese war in ihrer Entscheidungsfindung und Durchsetzungsfähigkeit erheblich eingeschränkt.

Angesichts des Ausmaßes dieser Spaltungen und der tiefgreifenden Differenzen zwischen den politischen Systemen der arabischen Staaten erscheint es bemerkenswert, dass die Arabische Liga überhaupt über eine derart lange Zeitspanne hinweg Bestand hatte und ein Mindestmaß an arabischer Solidarität sowie den Fortbestand des kollektiven offiziellen arabischen Systems sichern konnte – was für sich genommen bereits als Erfolg gewertet werden kann.

Externe Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit der Arabischen Liga

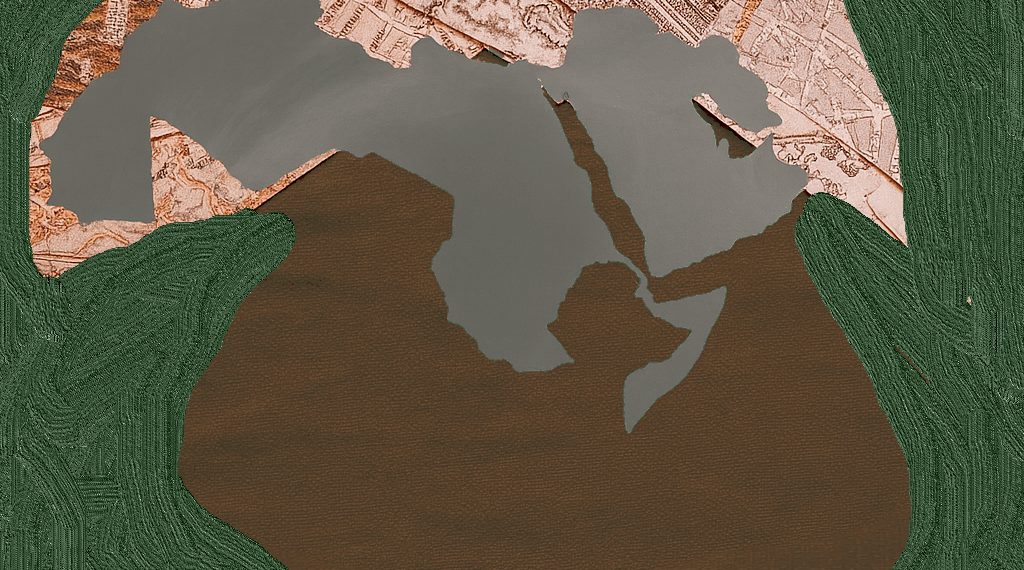

Die gegenwärtigen globalen Umbrüche stellen einen bedeutenden Einflussfaktor für die Dynamiken und die Leistungsfähigkeit des arabischen regionalen Systems dar. In vielerlei Hinsicht wirken sich diese Einflüsse auf die arabische Welt sogar stärker aus als auf andere Regionen der Welt. Dies liegt an einer Reihe von strukturellen und geopolitischen Faktoren – allen voran der strategischen geografischen Lage der arabischen Welt, die drei Kontinente verbindet, wichtige maritime Handelswege kontrolliert und über bedeutende natürliche Ressourcen verfügt, insbesondere Öl und Gas, die zu den wichtigsten globalen Energiequellen zählen.

Diese Lage und die damit verbundenen Ressourcen haben das Interesse internationaler Großmächte an der arabischen Welt dauerhaft aufrechterhalten – nicht nur im Sinne wirtschaftlicher Kooperation oder Konkurrenz, sondern auch im Hinblick auf politischen und sicherheitspolitischen Einfluss. Die geopolitische Sensibilität der Region wird durch eine Reihe ungelöster Krisen weiter verschärft, wie etwa der Palästinafrage sowie den Konflikten in Syrien, Jemen, Sudan und Libyen. Viele dieser Konflikte bleiben ohne umfassende und dauerhafte Lösungen und stehen regelmäßig auf der Agenda internationaler Organisationen wie dem UN-Sicherheitsrat.

In diesem Zusammenhang zeigt sich die institutionelle Struktur des arabischen regionalen Systems als deutlich schwach. Ihre begrenzte Fähigkeit zur kollektiven Krisenbewältigung hat zu einem sichtbaren Rückgang der Mechanismen arabischer Solidarität und gemeinsamer Handlungsfähigkeit geführt. Diese Schwäche hat den Weg für ein zunehmendes Eingreifen internationaler und regionaler Akteure in arabische Angelegenheiten geebnet – sei es durch direkte politische Initiativen oder durch sicherheitspolitische und wirtschaftliche Allianzen mit einzelnen Staaten der Region.

Auffällig ist zudem, dass einige arabische Länder eigenständig strategische Beziehungen zu externen Mächten aufgebaut haben – als Mittel zur Sicherung ihrer nationalen Sicherheit oder zur Verfolgung kurzfristiger politischer und wirtschaftlicher Interessen. Dies hat die Effektivität kollektiven Handelns im Rahmen der Arabischen Liga weiter eingeschränkt und die zentrale Rolle eines gemeinsamen arabischen Entscheidungszentrums geschwächt.

Diese vielschichtigen äußeren Herausforderungen, zusammen mit den internen Krisen zahlreicher arabischer Staaten, wirken sich gravierend auf die Leistungsfähigkeit der Arabischen Liga aus. Sie stellen die Organisation vor ernsthafte Prüfungen, die eine umfassende Neubewertung ihrer Rolle, ihrer Strukturen und ihrer Arbeitsmechanismen im Kontext einer sich wandelnden und komplexen internationalen Ordnung erforderlich machen.

Arabische Gipfeltreffen: Hauptmerkmale

Seit dem Beginn der arabischen Zusammenarbeit bis heute wurden 34 arabische Gipfeltreffen abgehalten, darunter 20 reguläre und 11 außerordentliche oder nicht-ordentliche Gipfel. Diese Treffen – ob regelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen einberufen – spiegeln eine Reihe von charakteristischen Merkmalen wider, die die Arbeitsweise dieses höchsten regionalen Mechanismus kennzeichnen. Die wichtigsten Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erstens war der arabisch-israelische Konflikt in fast allen Gipfeln ein zentrales Thema – entweder als Hauptanlass für die Einberufung des Gipfels, etwa als direkte Reaktion auf israelische Angriffe, oder als ständiger Tagesordnungspunkt in expliziter oder impliziter Form. Dies verdeutlicht die anhaltende zentrale Bedeutung dieser Frage für die Prioritäten der arabischen Welt.

Zweitens dominierten bei vielen dieser Gipfel reaktive statt initiativer Haltungen. Ihre Einberufung erfolgte oft als Reaktion auf plötzliche regionale oder internationale Entwicklungen, anstatt auf proaktive Visionen oder gemeinsame strategische Initiativen zu beruhen, die darauf abzielen, Krisen vorwegzunehmen oder potenzielle Risiken frühzeitig zu adressieren. Dies verringerte die Fähigkeit des arabischen Systems, die Ereignisse zu steuern oder wirksam zu beeinflussen.

Drittens zeigten die Gipfel in vielen Fällen nicht den nötigen politischen Willen, Krisen grundlegend und umfassend zu lösen. Stattdessen konzentrierten sich die Bemühungen meist auf das Management von Krisen und die Eindämmung unmittelbarer Auswirkungen. Die Diskussionen waren oft von einem protokollarischen Charakter geprägt, dominiert von vorsichtiger diplomatischer Rhetorik. Die meisten Gipfel endeten mit Abschlusskommuniqués in rhetorischer Sprache, die zwar Einigkeit über allgemeine Prinzipien betonten, jedoch kontroverse Kernfragen vermieden oder diese in vagen Formulierungen abmilderten.

Viertens blieben die Ergebnisse der Gipfel hinter den Erwartungen der Bevölkerung zurück. Meinungsumfragen und die Haltung großer Teile der arabischen Öffentlichkeit zeigten eine wachsende Frustration über das Ausbleiben konkreter Erfolge, die dem Ausmaß der Herausforderungen in der arabischen Welt gerecht würden. Dies trug zur Vertiefung des Vertrauensverlustes zwischen den Völkern und den Institutionen der arabischen Zusammenarbeit bei.

Fünftens wandelten sich einige Gipfel mit der Zeit zu symbolischen Anlässen, bei denen vor allem politische Haltungen dokumentiert oder begrenzte moralische Unterstützung ausgesprochen wurde – angesichts des Fehlens klarer Durchführungsmechanismen zur Umsetzung der Beschlüsse. Häufig begnügten sich die Gipfel mit der Bereitstellung temporärer finanzieller Hilfen oder mit Solidaritätsbekundungen, ohne strukturelle Lösungen für die behandelten Themen anzugehen.

Sechstens nahm die Wirksamkeit dieser Gipfel im Laufe der Zeit sukzessive ab – mit Ausnahme einiger historischer Stationen, die eine relativ hohe Wirkung erzielten. Zu diesen zählen etwa:

- der Gipfel von Khartum im Jahr 1967, der nach der Niederlage im Juni die berühmten „drei Neins“ (kein Frieden, keine Verhandlungen, keine Anerkennung) formulierte,

- der Gipfel von Algier 1973 nach dem Oktoberkrieg,

- der Gipfel von Rabat 1974, auf dem die PLO als alleiniger legitimer Vertreter des palästinensischen Volkes anerkannt wurde,

- sowie der Gipfel von Casablanca 1989, der einen wichtigen Schritt zur Rückkehr Ägyptens in die Arabische Liga und zur Förderung der Bemühungen um eine Lösung der libanesischen Krise darstellte.

Vor dem Hintergrund dieser Analyse lässt sich sagen, dass eine Stärkung der Rolle arabischer Gipfel und eine qualitative Weiterentwicklung der Arabischen Liga nur durch einen Übergang vom symbolischen Charakter und bloßen Stellungnahmen hin zu einer echten Partnerschaft auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und eines wirksamen politischen Willens möglich ist. Nur so können sich diese Gipfel in strategische Plattformen verwandeln, auf denen umsetzbare Beschlüsse gefasst werden, die tatsächlich Einfluss auf regionale und internationale Entwicklungen haben.