Die Mehrheit der Länder weltweit weist eine große menschliche Vielfalt auf, die sich in Bevölkerungsgruppen widerspiegelt, die sich in ihren kulturellen, religiösen oder sprachlichen Ursprüngen von der dominierenden Mehrheit in diesen Ländern unterscheiden. Diese Vielfalt, die zu einem Merkmal vieler moderner Gesellschaften geworden ist, macht es schwierig, sich eine vollständig homogene Gesellschaft hinsichtlich Religion, Sprache oder ethnischer Herkunft vorzustellen.

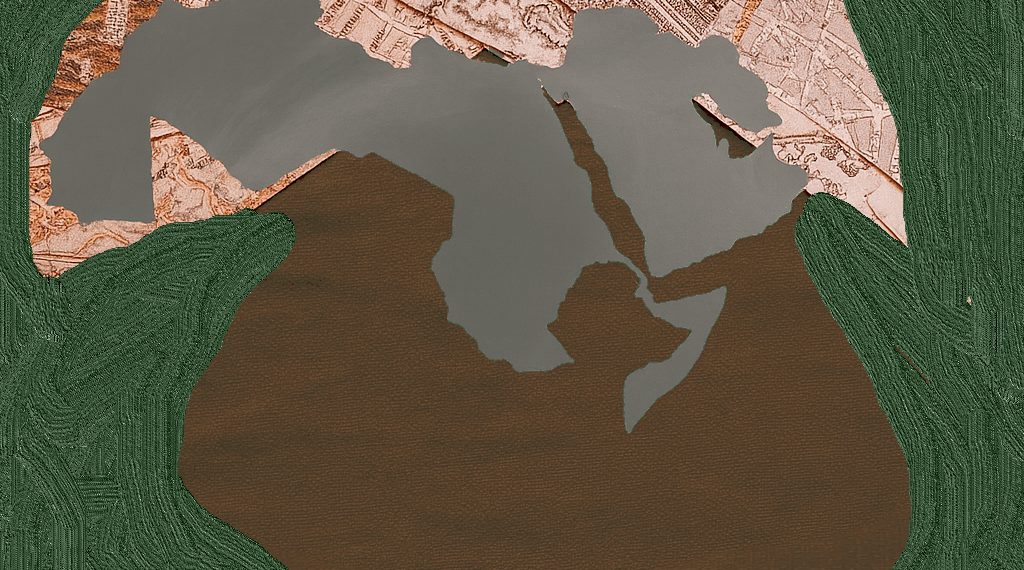

Die religiösen Konflikte in der modernen Welt lenken zunehmend die Aufmerksamkeit auf die Anliegen religiöser und ethnischer Minderheiten, insbesondere im Nahen Osten und Nordafrika, wo ethnische und religiöse Spaltungen mit den politischen Grenzen der Staaten kollidieren. Im Versuch, die nationale Einheit zu stärken, haben einige Regierungen Formen kultureller Homogenisierung eingeführt, wobei sie übersehen haben, dass gesellschaftliche Vielfalt eine Stärke und keine Bedrohung darstellt.

Dieser Ansatz, der Vielfalt ignoriert oder mit integrativen Politiken behandelt, führt oft zu negativen Ergebnissen und vertieft das Gefühl der Marginalisierung bei den zahlenmäßig kleineren Gruppen. Daher ist der Respekt vor Vielfalt und ihre rechtliche und politische Anerkennung nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, um die Stabilität der Staaten zu gewährleisten und inklusivere und gerechtere Gesellschaften zu schaffen.

Definition des Begriffs „Minderheit“

Im akademischen Kontext ist der Begriff „Minderheit“ ein mehrdimensionales Konzept, das in verschiedenen Wissensbereichen behandelt wurde, insbesondere in den Politikwissenschaften, der Rechtswissenschaft und der Soziologie. Die Entwicklung dieses Begriffs lässt sich durch eine Reihe von Definitionen nachvollziehen, die die Vielfalt der theoretischen und wissensbasierten Perspektiven widerspiegeln, die auf ihn angewendet wurden.

Eine politische Definition des Begriffs „Minderheit“ betrachtet ihn als eine Gruppe oder Kategorie von Staatsbürgern eines bestimmten Landes, die sich hinsichtlich Geschlecht, Sprache oder Religion von der Mehrheit unterscheiden. Diese Definition hebt die politische Dimension hervor und beleuchtet die Identitätsunterschiede innerhalb eines Landes sowie die daraus resultierenden Herausforderungen in Bezug auf Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft und Repräsentation.

In einem anderen Kontext wird der Begriff „Minderheit“ national definiert als der Teil der Bevölkerung eines Landes, der einer ethnischen Herkunft angehört, die sich von der Herkunft der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Diese Definition verdeutlicht die enge Beziehung zwischen nationaler Identität und dem Konzept der Minderheit, besonders in multikulturellen und multiethnischen Staaten.

Aus der Perspektive des internationalen Rechts wird der Begriff „Minderheit“ als eine Bevölkerungsgruppe definiert, die sich in Rasse, Religion oder Sprache von der Mehrheit unterscheidet, und zwar unabhängig davon, ob es sich um indigene Völker oder eingewanderte Siedler handelt, wobei ihr volle Bürgerrechte ohne Diskriminierung gewährt werden. Der Staat trägt die Verantwortung, ihre Rechte zu schützen. Diese Definition betont die rechtliche Verpflichtung des Staates, die Gleichheit der Rechte und Freiheiten zu gewährleisten, unabhängig von kulturellen, religiösen oder ethnischen Zugehörigkeiten.

Einige Quellen betrachten den Begriff aus soziologischer Sicht und definieren eine Minderheit als jede Gruppe, die sich vom breiteren gesellschaftlichen Mainstream diskriminiert oder misshandelt fühlt. Dieser Ansatz fokussiert sich auf die subjektive und alltägliche Erfahrung der Minderheit, wobei das Gefühl der Minderwertigkeit oder Ausgrenzung als ein wichtiger Faktor zum Verständnis der Situation von Minderheiten hervorgehoben wird.

Aus diesen verschiedenen Definitionen wird deutlich, dass der Begriff „Minderheit“ nicht auf eine einzige Dimension reduziert werden kann, sondern ein komplexer Begriff ist, der aus verschiedenen Perspektiven wie der politischen, sozialen und rechtlichen Dimension untersucht werden sollte. Diese verschiedenen Perspektiven zeigen auch, dass das Minderheitenproblem nicht nur ein demografisches Phänomen ist, sondern eine strukturelle Problematik, die sich mit der Organisation der Vielfalt innerhalb eines Staates und der Gewährleistung gleicher Rechte für alle Gruppen ohne Diskriminierung befasst.

Religiöse und ethnische Minderheiten in der arabischen Welt: Historische Kontexte

Die arabischen Gesellschaften zeichnen sich seit den frühesten Zeiten durch eine tiefe und verwurzelte Identitätsvielfalt aus. Der Nahe Osten war und ist aufgrund seiner geografischen Lage ein Treffpunkt von verschiedenen Zivilisationen, Kulturen und Religionen. Als wichtiger Durchgangsort für Migrationen und Eroberungen wurde er zu einem Ort des kontinuierlichen menschlichen Austauschs über Tausende von Jahren.

Obwohl der arabische Raum häufig als „arabisch“ bezeichnet wird, da die Mehrheit der Bevölkerung arabisch ist und die arabische Sprache kulturell dominiert, zeigt die Realität ein vielfältiges ethnisches Mosaik. Neben den Arabern gibt es andere Gruppen wie die Kurden, Berber, Armenier, Tscherkessen, Schwarze, Nubier, Turkmenen und viele mehr. Einige dieser Gruppen sind nicht neu oder fremd, sondern Teil der ursprünglichen Geschichte der Region und existieren in einigen Gebieten sogar schon lange vor dem arabischen Einfluss, was sie zu den indigenen Völkern dieser Erde macht.

Die Vielfalt in der arabischen Welt beschränkt sich nicht nur auf ethnische Unterschiede, sondern umfasst auch religiöse und konfessionelle Vielfalt, wobei Religionen und Konfessionen manchmal mit ethnischen Zugehörigkeiten überschneiden und manchmal unabhängig von diesen existieren. Das arabische Weltbild als ein einheitlicher islamischer Raum, sei es in der Vergangenheit oder Gegenwart, ist daher ein falsches Bild. Es gibt eine starke Präsenz anderer Religionen wie das Christentum, dessen Anhänger, vor allem die Kopten in Ägypten, sich auf etwa zehn Millionen Menschen belaufen. Auch andere Konfessionen wie die Sabeer und Jesiden sind vertreten.

Der Begriff „Minderheit“ ist hier relativ und beweglich. Nicht alle als Minderheiten klassifizierten Gruppen sind zahlenmäßig klein oder neu in der Region. Einige dieser Gruppen sind authentisch und tief verwurzelt in der Region, während andere ihren Minderheitsstatus nur in bestimmten geografischen oder demografischen Kontexten tragen. So sind beispielsweise Christen auf arabischer Ebene eine Minderheit, aber sie stellen einen einflussreichen Teil der Bevölkerung im Libanon dar. Auch Schiiten sind in vielen arabischen Ländern eine Minderheit, jedoch eine Mehrheit im Irak. Der Einfluss hängt nicht immer von der Bevölkerungszahl ab; so sind die Alawiten in Syrien eine zahlenmäßig kleine Minderheit, aber sie regierten das Land über viele Jahrzehnten. Ebenso haben die Berber in den Maghreb-Staaten, insbesondere in Algerien und Marokko, eine lange Geschichte, die weit vor der arabischen Präsenz liegt.

Obwohl diese Vielfalt eine Quelle des Reichtums und der Stärke sein könnte, ist die vorherrschende Haltung gegenüber dieser Vielfalt in der arabischen Welt, sowohl seitens der Regierungen als auch der Intellektuellen und religiösen Führer, eine Haltung des Misstrauens und der Angst. Häufig wird Multikulturalismus als Problem oder Bedrohung betrachtet, die kontrolliert werden muss, anstatt als Chance, reichere und tolerantere Gesellschaften zu schaffen. Offizielle und kulturelle Politiken tendieren dazu, eine einheitliche Identität durchzusetzen, sei es ethnisch, religiös oder kulturell.

Seit der Gründung der modernen arabischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg erhielt diese ethnische und religiöse Vielfalt nicht die nötige Aufmerksamkeit, sondern wurde entweder ignoriert oder marginalisiert. Mit dem Anstieg der Krisen und Bürgerkriege in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in den Ländern mit reicher Identitätsvielfalt, ist diese Vernachlässigung immer offensichtlicher geworden.

Religiöse und ethnische Minderheiten in der arabischen Welt: Politische Dimensionen

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten der Nahe Osten und Nordafrika einen einheitlichen Raum im Rahmen der islamischen Welt, in dem die Muslime unter einem einheitlichen Regierungssystem unter der Führung des Kalifats standen. Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg und der kolonialen Aufteilung seiner Gebiete durch Großbritannien und Frankreich gemäß kolonialer Abkommen entstanden moderne Nationalstaaten in der arabischen Welt. Diese neu entstandenen politischen Einheiten, die auf kolonialen Überlegungen basierten, waren jedoch weder ethnisch noch religiös homogen, sondern beinhalteten zahlreiche Minderheiten. Der zunehmende arabische Nationalismus in diesen Staaten führte zu Spannungen zwischen der Mehrheit und den Minderheiten, Spannungen, die von den kolonialen Mächten zur Förderung ihrer strategischen Interessen geschürt wurden.

Obwohl der Nahe Osten und Nordafrika historisch gesehen von Kämpfen zwischen feindlichen Kräften geprägt war, zeichnete sich die Region in den meisten Perioden durch eine relative Offenheit in Bezug auf den Austausch von Menschen und Handel über ihre Grenzen aus.

Mit der Gründung der neuen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg war zu erwarten, dass diese Staaten modern, mit einer zivilen nationalen Identität, eine soziale und wirtschaftliche Politik entwickeln würden, die eine angemessene Gleichheit für alle Bürger gewährleistet, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand fördert, wobei diese zivile Identität die Grundlage für die Verwaltung jedes Staates weltweit darstellt und den Weg für die Vermeidung von Konflikten ebnet, die die Einheit untergraben könnten. Doch die meisten arabischen Staaten haben in dieser Hinsicht nur begrenzte Erfolge erzielt.

Unmittelbar nach der Gründung der arabischen Staaten und noch vor ihrer vollständigen Unabhängigkeit konkurrierten zwei Visionen miteinander bezüglich des Aufbaus des Staates und der Identität seiner Bürger: die islamische Vision und die säkular-nationalistische Vision. Angesichts ihrer grundlegenden Prinzipien waren beide Visionen weit davon entfernt, die nationale Einheit und das Aufkommen eines demokratischen, gleichberechtigten Staates zu fördern. In beiden Fällen bedeutete die Umsetzung der jeweiligen Vision den Ausschluss von Minderheitengruppen aus dem politischen System der Mehrheit.

Die islamische Vision basiert auf dem Islam, der die Regierung und die soziale Struktur definiert. Laut der säkular-nationalistischen arabischen Vision soll der Staat auf der arabischen Staatsbürgerschaft basieren – also auf denen, deren Muttersprache Arabisch ist und die die arabische Kultur als ihre eigene betrachten. Für die säkularen arabischen Nationalisten gilt jeder, der diese Kriterien erfüllt, als akzeptiert und wird ein Bürger mit vollen Rechten, unabhängig von ethnischen oder religiösen Ursprüngen. Diese Ideologie stellte die Christen, die in verschiedenen arabischen Ländern weit verbreitet waren und sich größtenteils als Araber betrachteten, als Teil der Mehrheitsgesellschaft dar. Gleichzeitig ließ diese nationale Vision keinen Raum für ethnische oder religiöse Minderheiten, um ihre Rechte als separate Gemeinschaften zu fordern, was der Idee des Nationalismus widersprach.

In der Praxis entstand eine Situation, in der zwei Kräfte unterschiedlich zusammenwirkten. In der ersten Phase nach ihrer Gründung versuchten die neuen arabischen Staaten, das Problem der Identität zu lösen. Die ersten Verfassungen, die in den 1920er und 1930er Jahren in Ägypten, Syrien und Irak unter dem Einfluss von Großbritannien und Frankreich formuliert wurden, waren relativ liberal und gewährten den Bürgern Gleichheit unabhängig von ihrer Religion – zumindest auf dem Papier. Aber alle diese Verfassungen betonten, dass jeder Staat Teil der arabischen Nation sei und an deren Einheit arbeiten würde, und dass der Islam die Staatsreligion und die Scharia die Quelle der Gesetzgebung sei. Diese Verfassungen ermöglichten die Ernennung von Ministerpräsidenten, die nicht sunnitische Muslime waren.

Der relativ liberale Geist begann sich in den 1950er und 1960er Jahren zu ändern, als beide Visionen scheiterten, die inneren und äußeren Probleme der arabischen Staaten zu lösen. Die Wirtschaften entwickelten sich nicht, Korruption war weit verbreitet. In dieser Zeit verbreiteten sich religiöse und nationalistische Gedanken in allen Ländern des Nahen Ostens. Dies führte dazu, dass Ägypten, Syrien, Irak, Libyen und Sudan ihre Regierungssysteme unter dem Vorwand änderten, die Probleme der arabischen Gesellschaft zu lösen. Die neuen Regime versprachen ihren Völkern Modernisierung, wirtschaftliche und soziale Reformen sowie umfassende Bildung. Doch innerhalb kurzer Zeit wurde die Unfähigkeit dieser Regime, ihre Versprechen zu erfüllen, deutlich, und die Staaten verwandelten sich in Diktaturen.

Die Lösung des Minderheitenproblems im arabischen Staat

Trotz der Vielzahl an Perspektiven und vorgeschlagenen Lösungen für das Minderheitenproblem im Rahmen des arabischen Nationalstaats, stellt der nachhaltigsten Lösungsansatz die Notwendigkeit dar, dass die arabischen Staaten eine politische Kultur entwickeln, die die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt aktiv anerkennt und respektiert. Die Anerkennung der Rechte der Minderheiten sowie der Schutz ihrer Besonderheiten, ohne dabei die staatliche Einheit zu gefährden, bildet eine fundamentale Voraussetzung für die Förderung gesellschaftlicher Stabilität und die Vermeidung von Konflikten.

Obwohl die gegenwärtigen politischen Gegebenheiten möglicherweise nicht die Schaffung von Parteien auf ethnischer Basis erlauben – wie es in einigen europäischen Ländern oder in Lateinamerika der Fall ist –, stellt die verfassungsrechtliche Anerkennung von Vielfalt zusammen mit der rechtlichen Garantie der Religionsfreiheit eine solide Grundlage dar, um die Rechte der Minderheiten zu wahren und zu schützen. Ebenso trägt die Förderung von Werten wie Toleranz und der interkulturelle Dialog zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen zu einer stabilen sozialen Ordnung bei und stärkt das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl.

Bewegungen, die sich für die Rechte ethnischer Minderheiten einsetzen, sind, auch wenn sie aus einer ethnischen Perspektive hervorgehen, nicht im Widerspruch zur Demokratie. Im Gegenteil, sie können als ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Entwicklung betrachtet werden, da sie dem Staat die Möglichkeit geben, die Rechte eines Teils der Bevölkerung anzuerkennen und ihnen die vollständige Staatsbürgerschaft zu gewähren. Der Kampf der Minderheiten für ihre kulturellen, politischen und sozialen Rechte trägt somit aktiv zum Fortschritt der Demokratie bei. Zudem ist die Verbindung eines Individuums mit seiner ethnischen Identität im Kontext des Staates nicht immer eine Bedrohung für die Demokratie, sondern kann sogar die einzige Möglichkeit sein, sich als eigenständiger sozialer Akteur zu entwickeln. In manchen Fällen kann die ethnische Identität ein wertvolles Werkzeug für den Einzelnen sein, um sich als aktiver Bürger zu positionieren, der in der Lage ist, sich zu beteiligen, zu verhandeln und zu protestieren – was ihm hilft, sich auf einer tieferen Ebene in die Gesellschaft zu integrieren und zu einer aktiven Gestaltung des Gemeinwohls beizutragen.